0408 原子荧光光谱法

原子荧光光谱法是基于蒸气相中待测元素的基态原子吸收光源辐射后,激发出具有荧光的特征谱线,根据荧光强度进行定量分析的一种仪器分析方法。一般通过比较对照品溶液和供试品溶液中待测元素的荧光强度,计算供试品中该元素的含量。

本法适用于可形成氢化物、原子蒸气态或挥发性化合物的元素,如砷、汞、硒、锡、铅、铋、镉、锗、锑、碲、锌等元素的微量至痕量检测。

仪器的一般要求

所用仪器为化学蒸气发生-原子荧光光度计,其基本结构由激发光源、原子化器、蒸气发生系统、光学系统和检测系统等部分组成。

1.激发光源 空心阴极灯。

2.原子化器 原子化器可将供试品中的待测元素经过蒸气发生系统生成的气态物质(一般为氢化物)转化为基态原子。作为原子荧光光度计中的关键部件,是直接影响仪器分析灵敏度的重要因素,目前均采用氩氢火焰石英炉作为原子化器,主要有低温和高温石英炉两种类型,低温原子化器是仪器中最常用的类型,适用于元素的微量到痕量分析。

3.蒸气发生系统 蒸气发生系统是一种将样品在硼氢化物-酸反应体系中产生的气态氢化物与氢气导入原子化器的装置,主要由进样装置和气液分离器两部分组成。目前主流的蒸气发生系统分为蠕动泵断续流动、注射泵采样-断续流动、双注射泵顺序注射、双柱塞泵和单注射泵顺序注射等多种方式。以注射泵采样-断续流动法为例,该装置由注射泵、蠕动泵、流路切换阀和气液分离器四部分组成,通过采样注射泵准确吸取定量样品,利用载液推动样品与还原剂混合反应,产生的气态氢化物与氢气,通过气液分离器由载气导入到原子化器中原子化。测定不同元素所使用的反应试剂类型、浓度等可参照附表。

4.光学系统 光学系统的功能是通过特定的光路结构将产生的荧光汇聚到检测器进行检测,目前已研发出双通道和多通道仪器,可以满足多元素测定的需求。

5.检测系统 通常使用的检测器是光电倍增管,可将分析产生的荧光信号转换为电信号,目前最常用的光电倍增管可检测的波长范围为160~320nm。

干扰和校正

原子荧光光谱法测定的干扰大致可分为两类:一类是光谱干扰,主要包括散射光干扰和谱线重叠干扰,这些干扰在仪器设计时应设法予以克服;另一类是非光谱干扰,主要包括氢化物生成、传输过程中的干扰和记忆效应等,可采用优化仪器参数、加入络合剂、分离富集目标元素、低温原子化技术和标准加入等方法消除干扰。

供试品溶液的制备

固体样品 应根据样品基质类型选用合适的消解方法,主要有湿式消解法、干灰化法、干湿消解法、微波消解法等。湿式消解法主要用于生物样品处理,用单一或混合的氧化性较强的酸作氧化剂。干灰化法是利用高温除去样品中的有机质,剩余的灰分用酸溶解,作为样品待测溶液,大多数金属元素含量分析均适用此方法。干湿消解法是将前二者有机结合,即先通过低温炭化使部分有机物质分解后再加入强酸消化,可缩短处理时间,减少环境污染。微波消解法是目前原子荧光光谱法样品前处理最常用的方法,其优点是所需试剂少,消解效率高,试剂空白值低,样品制备污染小以及待测元素挥发损失少等。

液体样品 可根据样品基质、有机物含量和待测元素含量等情况,选用直接分析、稀释或浓缩后分析、消解处理后分析等不同方式。

供试品微波消解的常用试剂一般是酸类,包括硝酸、盐酸、硫酸,以及一定比例的混合酸,也可加入少量的过氧化氢,可参照附表。其中硝酸引起的干扰最小,是供试品制备的首选酸。因部分元素的氢化物发生条件对酸度要求十分严格,故消解完成后,一般应进行赶酸,尽可能控制酸度,并根据测定元素类型,加入对应的还原剂、载液和其他能保证氢化物发生效率最大化的试剂。供试品溶液制备时应同时制备空白溶液,以减少实验误差。

测定法

第一法(单点法) 在相同条件下制备供试品溶液、对照品溶液和空白溶液,分别加入测定不同元素时所需的预处理试剂,并使供试品溶液与对照品溶液浓度尽可能接近。分别测定3次供试品溶液和对照品溶液的荧光强度,记录读数,取平均值。根据以下公式求得待测元素浓度:

cX=cR(FX/FR)

式中 cX为供试品溶液的浓度;

cR为对照品溶液的浓度;

FX为供试品溶液的荧光强度;

FR为对照品溶液的荧光强度。

第二法(标准曲线法) 在仪器推荐的浓度范围内,除另有规定外,制备含待测元素不同浓度的对照品溶液至少5份,浓度依次递增,并分别加入测定不同元素时所需的预处理试剂,同时以相应试剂制备空白溶液。依次测定空白溶液和各浓度对照品溶液的荧光强度,记录读数。以每一浓度3次荧光强度读数的平均值为纵坐标、相应浓度为横坐标,绘制标准曲线,相关系数(r)应不低于0.99。在相同条件下制备供试品溶液,使待测元素的估计浓度在标准曲线浓度范围内,测定荧光强度,取3次读数的平均值,从标准曲线上得到相应的浓度,计算被测元素含量。绘制标准曲线时,一般采用线性回归。

第三法(标准加入法) 取同体积按各品种项下规定制备的供试品溶液4份,分别置4个同体积的量瓶中,除第1个量瓶外,其他3个量瓶分别精密加入不同浓度的待测元素对照品溶液,分别用合适的溶剂稀释至刻度,摇匀,制成系列待测溶液。在选定的分析条件下分别测定荧光强度,记录读数。以荧光强度的读数为纵坐标,待测元素加入量为横坐标,绘制标准曲线,相关系数(r)应不低于0.99,将标准曲线延长交于横坐标,交点与原点的距离即为供试品溶液取用量中待测元素的量,再以此计算供试品中待测元素的含量。

检测限及定量限

在最佳实验条件下,测定不少于7份的空白溶液,以连续测定空白溶液响应值的3倍标准偏差(3SD)所对应的待测元素浓度作为检测限;以连续测定空白溶液响应值的10倍标准偏差(10SD)所对应的待测元素浓度作为定量限。

【附注】

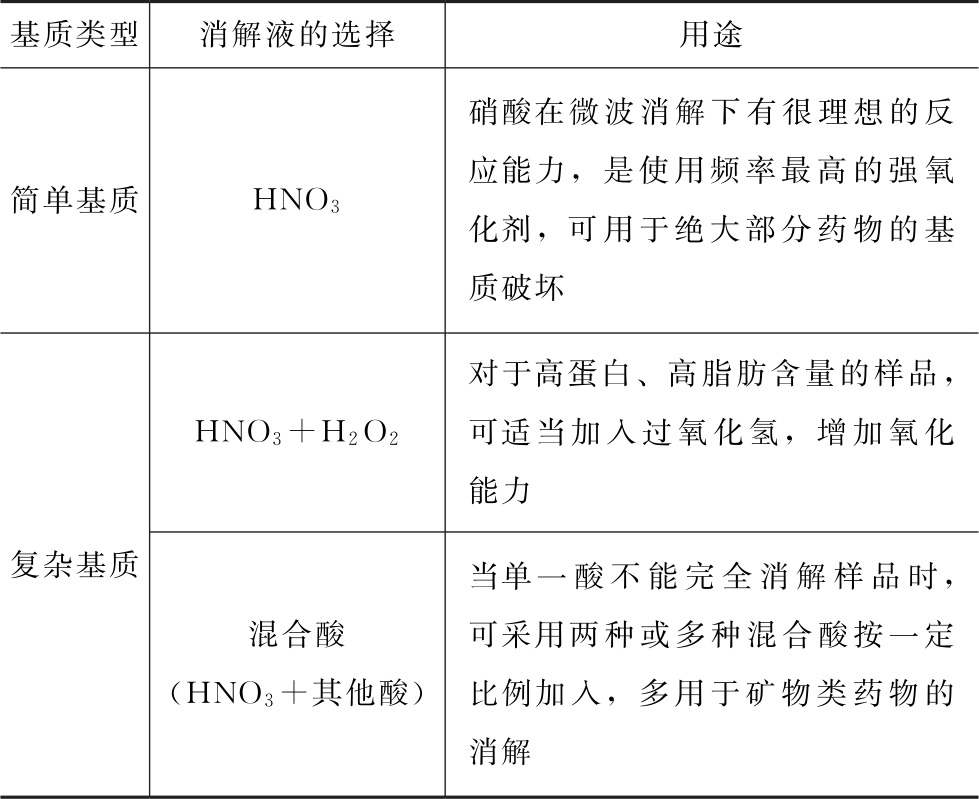

表1 推荐的消解方式

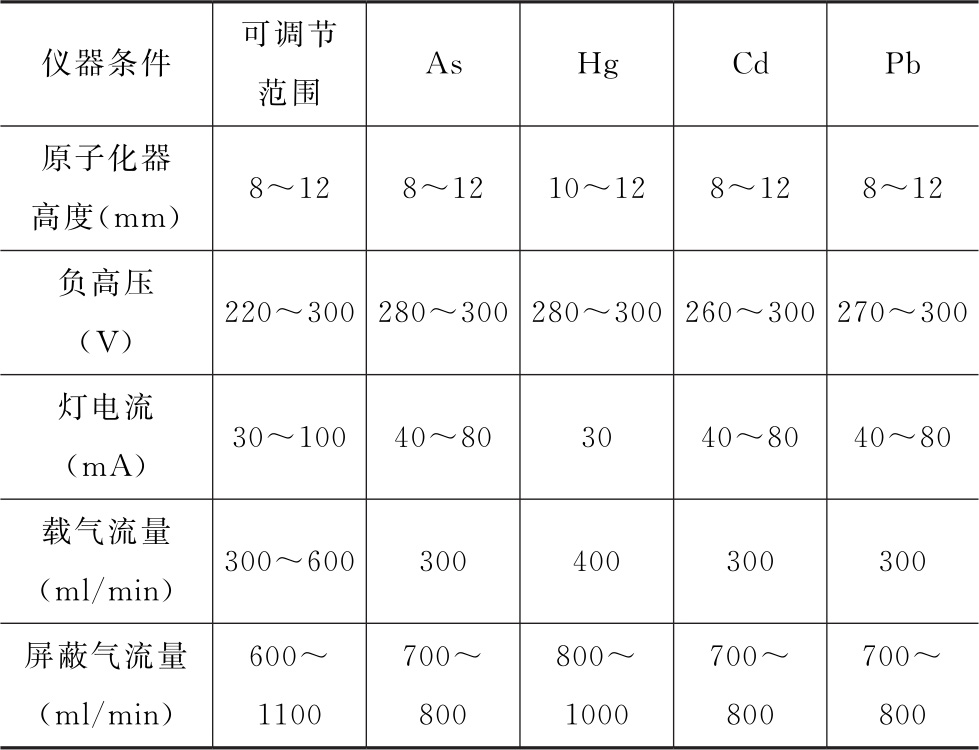

表2 推荐的仪器条件参数

注:可根据灵敏度调整负高压、灯电流等条件;根据峰形调整读数、延迟时间。

表3 推荐的预处理方式

注:可根据不同品种需求,参考此表对预处理试剂进行适当调整。